La table pour Jésus : un rendez-vous pour qui

a faim de vie

Le temps presse. Depuis des mois et des années, Jésus parcourt la Galilée entouré par des disciples qu’il a appelés et par des femmes qui le suivent. Sa passion, c’est de rendre l’homme à lui-même, de le remettre dans son bon sens, de le libérer de tout ce qui l’empêche d’être vraiment humain, de le sauver de tout ce qui peut l’emprisonner. S’il guérit quelquespersonnes ici et là, il prend soin de chacun et dessine un à-venir pour celles et ceux qui le rencontrent : lui, il voit toujours du côté où l’on peut vivre.

Il s’arrête dans les maisons où on l’invite, quelquefois il s’invite lui-même : c’est sûr, il aime se tenir à table. La table n’est pas pour lui un rendez-vous alimentaire, mais un espace et un temps qui préfigurent le Royaume de l’amour où il ne peut pas y avoir d’exclus : toute personne qui a faim de vie a le droit d’y être. C’est pourquoi on le voit à table avec des publicains qui l’invitent chez eux, des gens honnêtes et des gens qui ne sont pas dans les clous. Les religieux s’inquiètent : il prend trop de libertés avec les règles convenues. Ils craignent pour leur pouvoir – c’est tellement bon d’avoir le droit de légiférer la vie des gens ! –, alors ils cherchent à l’arrêter.

Le lavement des pieds : un ordre de « mobilisation générale »

Il ne fuit pas sa destinée. Il reste fidèle à ce qu’il porte en lui, à cette parole entendue au moment de son baptême dans le Jourdain : « en toi, je mets toute ma joie ».

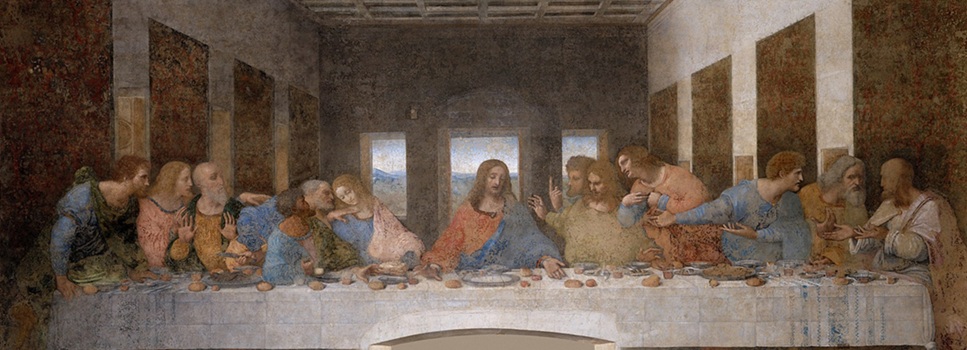

Sachant donc que « son heure » va bientôt venir, sans même savoir précisément ce qui va lui arriver – il ne sait pas qu’il va ressusciter, il sait seulement que Dieu est fidèle – il rassemble ses disciples pour un dernier repas. Ceux qui sont là s’attendent à ce qu’il livre son testament, un discours d’adieu et des consignes pour les heures difficiles qui s’annoncent et qu’il va falloir vivre.

Il faut regarder la scène : Jésus se lève de table, noue à sa taille un tablier de serviteur et se met à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Les disciples ne s’attendaient pas à cela. Il n’est pas dans les usages que celui qui préside la table lave les pieds de ses invités. Cette tâche incombe aux gens de peu, payés pour le service. Une fois de plus, ici encore, Jésus met tout à l’envers. Les disciples s’en offusquent, Simon-Pierre va même jusqu’à refuser de se laisser faire, mais Jésus le remet en place.

Le geste que Jésus a posé ce soir-là est un signal, un ordre de « mobilisation générale » : être disciple, ce sera vivre comme lui.

Vivre « en mémoire de lui » c’est, depuis ce dernier repas partagé à la table de l’amour, se tenir en état de service et tout faire pour « rafraîchir » la vie des gens : elle est tellement brûlante pour tant d’hommes et de femmes. C’est un mot d’ordre pour l’Église qui naîtra quelques jours plus tard, au matin

de la résurrection. Être disciple de Jésus, c’est rafraîchir un monde brûlant. Seul saint Jean s’est souvenu de cette scène et notre Église… trop peu souvent.

Nous devenons « tout lui »

Il passe ensuite à table, prend un morceau de pain et une coupe de vin. Il y voit beaucoup plus qu’un quignon, bien plus qu’un pain destiné au repas juif de la Pâque, et bien plus qu’une boisson qui réjouit le cœur de l’homme ou qui l’enivre dans ses heures sombres. Le pain et le vin qu’il a en main sont pour lui le souvenir vivant, le signe de toutes ses rencontres et de tous les repas partagés depuis des mois. Il charge le pain et le vin des paroles entendues au fil de ses rencontres, des souffrances apaisées et des larmes recueillies. Ce pain et ce vin, il les bénit en bénissant le Père de toute vie, parce qu’il sait bien qu’ils sont le fruit de la terre, un don de Dieu et le fruit du travail des hommes. Puis il leur dit : « ça, c’est mon corps, ça, c’est mon sang », ce qui veut dire : « ça, c’est tout moi », ce qui veut dire « vous êtes tout moi »…

On est bien loin d’un rite magique. Il n’invente pas la messe comme on le dit quelquefois – c’est son Église, plus tard, qui se chargera de formaliser l’Eucharistie – : ici, on est dans une synthèse de son existence, un point d’incandescence. Il voit, en ce pain et ce vin, sa vie, son être profond.

Et les disciples alors comprennent que leur vie et la sienne sont désormais intimement mêlées et que, tout ça, c’est bien la même histoire : « une alliance nouvelle et éternelle », indéfectible, indestructible. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », autrement dit « Ça, c’est tout moi » signifie que nous devenons « tout lui ». On est ici au cœur du grand mystère eucharistique que l’Église rejoue depuis vingt siècles « en mémoire » de lui. Il n’y a pas de « grand-messe solennelle » ou de « petite messe de semaine ». L’Église n’est pas dans la logique d’un rituel maniaque auquel il faudrait sacrifier chaque dimanche matin et au moins une fois l’an !

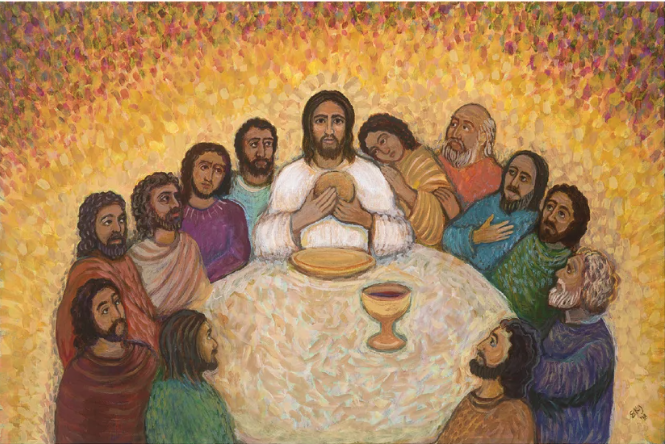

Dans chaque repas eucharistique qui fait mémoire de son dernier repas partagé avec ses proches, il nous introduit dans le mystère de nos vies qui se mêlent à la sienne : nous devenons son Corps. Et nous l’entendons dire que « ça» – c’est-à-dire notre vie symbolisée par le pain et le vin que nous rendons à Dieu, source de toute vie – devient « tout lui ».

La prière eucharistique signifie bien : l’Esprit nous donne de reconnaître sa présence vivante dans le pain et le vin consacrés et, dans le même temps, nous devenons tout autant sa réelle présence dans le monde d’aujourd’hui.

Risquer notre vie pour que d’autres vivent

Il nous revient de laver les pieds de ceux que nous rencontrons. Il a guéri des malades ? Il nous revient de prendre soin des autres. Il a relevé des gens tombés ? Il nous revient de soutenir ceux qui chancellent. Il a rendu la vue ? Il nous revient d’être lumière. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » aimait-il dire. Il ne nous demande pas de nous sacrifier : il n’a jamais aimé les sacrifices.

C’est une erreur d’interprétation que de croire qu’il est « mort » pour nous : il savait bien que c’est en vivant que l’on donne la vie, pas en mourant. Sa mort n’a jamais été un moyen de sauver le monde, mais simplement la conséquence d’une vie livrée, offerte et toujours risquée pour que d’autres vivent.

Cette fidélité l’a conduit à la mort. Mais Dieu, qui ne désespère jamais de l’homme, l’a rendu à la vie : il l’a re-suscité. Il nous revient, à nous qui sommes ses disciples, de risquer notre vie pour que d’autres vivent. « Vous ferez cela en mémoire de moi » leur a-t-il dit. Il ne voulait pas seulement dire : « vous revivrez ce repas en vous souvenant de moi et de ma présence au milieu de vous ». Il voulait dire : « à partir d’aujourd’hui, vous vous aimerez les uns les autres, et vous prendrez soin d’eux dans la mémoire vive de moi ; vous chérirez votre conjoint et vos enfants de la même façon que moi ; vous irez travailler dans le monde ; vous vous engagerez dans des oeuvres de justice et de fraternité en mémoire de moi ; et vous chanterez ensemble la louange du Père de toute vie en accordant votre coeur au mien».

La grande merveille qui est signifiée dans chaque eucharistie, c’est que nous devenons son corps, sa trace et son visage. À chaque fois que nous contemplons le Christ dans le « Saint-Sacrement », nous contemplons tout autant ce qu’il est que ce que nous sommes appelés à devenir. En chaque eucharistie se joue un « admirable échange ». En cet instant, nous sommes régénérés et conduits au point de renaissance de notre vie.

Raphaël Buyse

Prêtre du diocèse de Lille

Extrait de la Lettre n°261